- 中宏網(wǎng)品牌首頁 >

- 品牌文化 >

- 正文

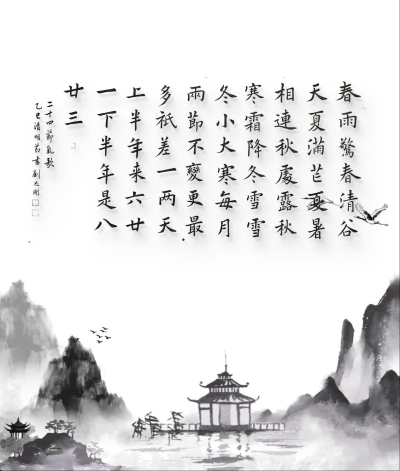

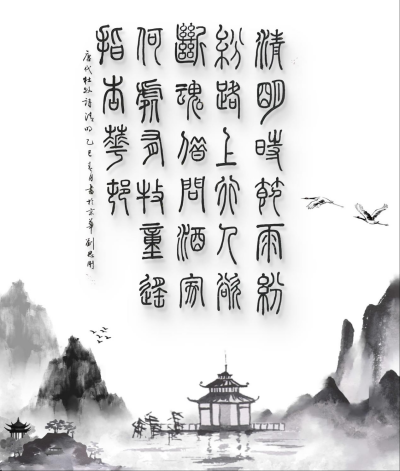

清明,作為二十四節(jié)氣中的第五個節(jié)氣,位于仲春與暮春的交匯點,是自然界氣候變化的敏感指示器。2025年4月4日,當(dāng)太陽黃經(jīng)達(dá)到15°,標(biāo)志著清明節(jié)氣的正式到來。其歷史可追溯至先秦時期,《逸周書》中已有相關(guān)記載,最初是古人依據(jù)天文現(xiàn)象和物候變化總結(jié)出的時間節(jié)點,旨在指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和日常生活。隨著時間的流逝,清明逐漸融合了寒食、上巳等節(jié)日的習(xí)俗,成為一個富含自然與人文雙重意義的重要節(jié)氣。

清明的三候“一候桐始華;二候田鼠化為鴽;三候虹始見”,猶如一幅細(xì)膩的自然畫卷,展現(xiàn)了春季的生機(jī)與活力。桐花在清明時節(jié)綻放,其潔白或淡紫的花朵,如同大自然的調(diào)色板,為大地增添了無限的色彩。桐花的開放,不僅是春天的象征,也是農(nóng)耕活動的信號,提醒著農(nóng)民們是時候開始新一輪的耕耘。田鼠化為鴽,這一現(xiàn)象體現(xiàn)了自然界生物的適應(yīng)性變化,反映了生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部的平衡與協(xié)調(diào)。虹始見,清明時節(jié)雨水增多,雨后的天空中常常會出現(xiàn)彩虹,這一自然景觀不僅美麗,也預(yù)示著天氣的轉(zhuǎn)變,對農(nóng)作物的生長極為有利。

《月令七十二候集解》中記載:“三月節(jié),物至此時,皆以潔齊而清明矣。”古人認(rèn)為,到了清明時節(jié),萬物經(jīng)過寒冬的洗禮,變得清潔明凈,呈現(xiàn)出一種清新、明朗的景象。這體現(xiàn)了古人對自然的細(xì)致觀察和深刻理解,他們將自然現(xiàn)象與人類的生活和精神世界緊密聯(lián)系,賦予了清明節(jié)氣豐富的文化內(nèi)涵。與現(xiàn)代氣候觀測相比,古人的認(rèn)知更多基于直觀的感受和經(jīng)驗的積累,但其所蘊含的生態(tài)智慧,如尊重自然、順應(yīng)自然的理念,對于我們今天保護(hù)生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要的啟示意義。

清明時節(jié),氣候溫暖濕潤,是春耕春種的最佳時期。在北方,小麥開始拔節(jié),需要充足的水分和養(yǎng)分,農(nóng)民們會及時進(jìn)行灌溉和施肥。同時,也是玉米、高粱等春播作物的播種時期,農(nóng)民們會選擇適宜的時間進(jìn)行播種,確保作物能夠在良好的環(huán)境中生長。在南方,早稻已經(jīng)開始插秧,油菜進(jìn)入盛花期,需要加強(qiáng)田間管理,防治病蟲害。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展,節(jié)氣文化在鄉(xiāng)村振興中依然發(fā)揮著重要作用,它不僅為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了科學(xué)的指導(dǎo),也成了鄉(xiāng)村文化旅游的重要資源。

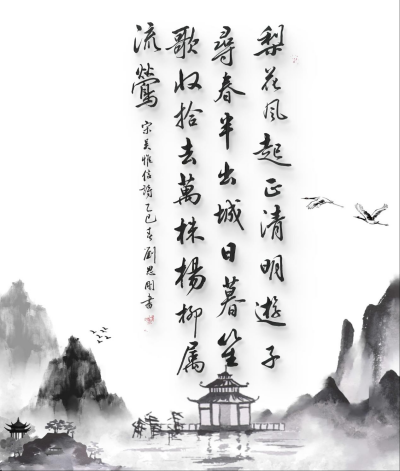

踏青。清明時節(jié),春意盎然,人們紛紛走出家門,踏青游玩,享受大自然的美好。這一習(xí)俗不僅讓人們親近自然,也增強(qiáng)了家庭成員之間的感情。

蕩秋千。蕩秋千是清明時節(jié)的一項傳統(tǒng)活動,它不僅是一種娛樂方式,也是一種健身運動。在鄉(xiāng)村,孩子們在秋千上歡笑嬉戲,增添了節(jié)日的歡樂氛圍。

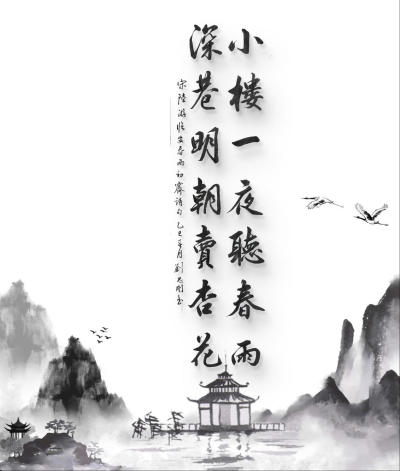

宋代陸游的《臨安春雨初霽》:“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。矮紙斜行閑作草,晴窗細(xì)乳戲分茶。”這首詩創(chuàng)作于南宋時期,陸游以細(xì)膩的筆觸描繪了清明時節(jié)的春雨、杏花、書法和茶藝,展現(xiàn)了江南水鄉(xiāng)的獨特韻味。從文學(xué)人類學(xué)的角度來看,這首詩反映了清明節(jié)氣在古代文人心中的審美情趣和生活方式。詩人通過對自然景觀和日常生活的描寫,表達(dá)了對春天的喜愛和對生活的熱愛。

在現(xiàn)代社會,清明文化依然具有重要的價值。它不僅是中華民族傳統(tǒng)文化的重要組成部分,也是我們與自然和諧共處的橋梁。我們應(yīng)傳承和弘揚清明文化,讓這一古老的文化在新時代煥發(fā)出新的活力,為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

清明節(jié)氣,是自然與人文的完美融合,是生命與歷史的深情對話。它承載著中華民族的傳統(tǒng)文化和精神內(nèi)涵,也為我們提供了一個反思生命、感恩自然的機(jī)會。在當(dāng)今社會,我們應(yīng)該更加重視清明節(jié)氣的傳承和發(fā)展,讓這一古老的節(jié)氣在新時代煥發(fā)出新的光彩。

劉思剛少將,1956年生于燕南書畫重鎮(zhèn)河北霸州。這位從白洋淀畔走出的儒將,既能在戈壁深處運籌星箭發(fā)射的經(jīng)緯,亦可在素宣之上揮灑水墨丹青的乾坤。四十年軍旅生涯中,他先后在太原衛(wèi)星發(fā)射中心、國防科工委等國之重器所在留下鏗鏘足跡,將科技強(qiáng)軍的使命與藝術(shù)求索的赤誠熔鑄為獨特的人生境界。

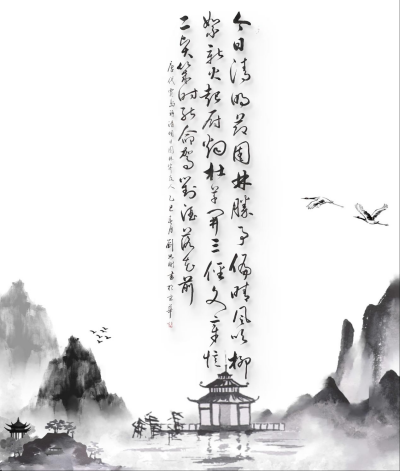

少年時即展露藝術(shù)稟賦,得津門名家馬文鸞親授六法真諦。解甲歸硯后,復(fù)拜當(dāng)代書法大家李正門下精研翰墨,其書作融北碑之雄渾與南帖之秀逸,尤以行草見長。觀其揮毫,可見“星垂大漠”的蒼茫筆意與“月涌江流”的淋漓墨韻交相輝映,將航天人特有的嚴(yán)謹(jǐn)與浪漫凝于尺素之間。

其作品亮相“永遠(yuǎn)的紅軍”史詩展等重大藝術(shù)殿堂,更在長城杯建黨百年大展中折桂奪魁。如今作為京津冀書畫研究院副院長,他仍以“老兵新傳”的姿態(tài),攜“銀河落九天”的豪情在公益講壇傳藝,攜“鐵馬秋風(fēng)”的氣度在邊疆哨所贈書,將劍膽琴心的軍人風(fēng)骨化作文化傳承的星火,在新時代續(xù)寫著“上馬擊狂胡,下馬草軍書”的傳奇。(圖文 張鈞 魏傳峰 謝愛平 董秀曼 王天佑)